125 – Em Díli, Museu da Resistência

Alvorada às 7.30h. Tarde, para o que tem sido normal durante esta viagem. Mas o objetivo é visitar o Museu da Resistência, e este só abre às 9. Hoje não há dezenas de quilómetros para fazer na bicicleta. (Infelizmente).

Recordo que me foi dado a escolher entre ficar no hotel Timor, com pequeno-almoço incluído, ou ficar nestes apartamentos (crónica 4). Pelo sossego e tranquilidade optei pelos apartamentos. E aqui desenrasco eu própria o pequeno-almoço, com os meus cereais de chocolate trazidos de Lisboa, as belas bananinhas timorenses e manteiga de amendoim, se porventura ainda me apetecer outro petisco. Ainda tenho bolachas na mala, mas não são necessárias.

E parto na bicicleta, desta vez sem a companhia do Valério na pickup. No guiador da bicicleta vai um cadeado para prendê-la, enquanto eu visitar o Museu. Não tenho mapa nenhum de Díli. Vou mesmo com as indicações que o Valério e o Eduardo me deram na véspera. E pergunto a alguém, se me perder. Díli é uma cidade pequena, não hei-de conseguir afastar-me muito, mesmo que queira. Para já perguntei pela Universidade, pois o Museu é mesmo ao lado. Qual? – retribuíram-me. Ah pois, há várias. Procuro a UNTL – Universidade Nacional de Timor Lorosae. E lá me apontaram o caminho.

Museu da Resistência

O pior é que a corrente do cadeado é pequena demais, não consegue dar a volta à árvore. Eu até posso prender a bicicleta com a corrente, mas alguém pega nela ao ombro e vai-se embora. Ainda tentei deixá-la na entrada do Museu, no topo das escadas, onde conseguisse ir espreitá-la de vez em quando. Mas fui literalmente enxotada pelo segurança, com maus modos. Lá desci novamente as escadas a carregar a bicicleta. Fiquei portanto com receio. Telefonei ao Eduardo Massa a perguntar-lhe o que acha, se não é mais seguro mandar alguém aqui uns minutos tomar conta da bicicleta, enquanto eu visito o Museu. E o Valério estava disponível e veio na pickup. Eu estive 40 minutos no Museu, o Valério aguardou, agradeci-lhe e no final foi-se embora. Eu ainda fui dar uma volta na bicicleta, por Díli.

E aqui aconteceu um episódio insólito. Veio novamente o segurança, um homem dos seus 45/50 anos, magro e alto, todo vestido de preto – dizer-me que não posso tirar fotografias. Está a enxotar-me outra vez. Não posso tirar fotos? Isto fala dos Reinos de Timor, da chegada dos portugueses ao Oecusse, mas qual é o segredo disto? O flash estraga os placards ou quê? Então tiro sem flash.

Sem flash não se vê nada, mas quando chegar a casa logo ilumino a foto e talvez consiga ler. Este é Dom Boaventura, o Rei timorense do qual falei na crónica 51, quando passei na sua terra.

Mas o segurança ouviu o clique da máquina e veio outra vez chamar-me a atenção com maus modos. Em primeiro lugar já não estou a gostar destes maus modos, e já é a segunda vez. Em segundo lugar, mas qual é o segredo disto, afinal? Não posso fotografar um texto sobre Dom Boaventura?!… Isto é alguma informação secreta ou quê?… Isto é informação pública!

Bom.

O segurança viu a coisa mal parada, e foi fazer queixa de mim aos restantes funcionários do Museu. Isto foi lindo de se ver. “A malai está a tirar fotos!” – disse ele aos colegas, apontando para mim. Eu em pé a olhar para eles, em frente ao cartaz do Dom Boaventura. (Dá-me forças, Rei Dom Boaventura, não te submeteste e eu também não vou submeter-me. Quero tirar fotos aos textos todos! Quero saber tudo!) E que segurança é este que em vez de assegurar o Museu, vai fazer queixa às pessoas que estão a atender na bilheteira? Que coisa mais insólita, então a senhora das bilheteiras é que tem de vir manter a segurança disto e fazer-me frente?

Ora eu, vendo o segurança a apontar para mim e a fazer queixa (“A malai está a tirar fotos!”) (Queixinhas!…) pus-me em guarda. Vamos ver quem vem aí agora. Isto é informação pública, não me venham com histórias. Mas há aqui algum segredo ou quê?

Lembram-se do ouriço encardido da crónica 68? Quando eu vinha transformada num ouriço salgado e desgrenhado, depois de regressar da ilha de Ataúro, e quis jantar no elegante hotel Timor? Pois o ouriço voltou à cena agora. Mas desta vez o ouriço não está nada encardido, pelo contrário, está até bastante lavadinho e com bom aspeto. Desta vez o ouriço espetou os espinhos.

Então vieram quatro funcionários – homens e mulheres – ver o que se passa. Mas eles perceberam que a coisa estava complicada, porque mantiveram-se a cerca de seis metros de distância. Eu sou um verdadeiro ouriço com os espinhos eriçados. Não se aproximem muito mais do que isso, meus amigos, porque vamos andar todos à luta. (Estou mesmo a ver eles a agarrarem-me, eu a espernear e a ser arrastada pelo chão. Porém os meus espinhos vão espetar-vos, mantenham-se aí longe, sim…) “O Xanana Gusmão e o Ramos-Horta de certeza que querem ver isto divulgado!” – gritei-lhes eu, dos meus seis metros de distância. E repeti: “Isto é informação pública, toda a gente deve saber! O Xanana Gusmão e o Ramos-Horta querem ver isto divulgado!”. Uma das senhoras até se riu. Não se atreveu a aproximar-se, mas riu-se. Efetivamente foi o que me saiu no momento. É o povo timorense que quer justiça, são todos os heróis da Resistência – Ximenes Belo, Mari Alkatiri, Francisco Guterres Lu-Olo, Taur Matan Ruak – ou nomes menos conhecidos do público como Lere Anan Timur, Sabika Bessi Kulit, Falur Rate Laek, Riak Leman (todos vivos e alguns com páginas no Facebook!) – e mais os restantes que lutaram na Resistência, fosse ela militar ou diplomática – mas naquele momento e prestes a ser agarrada (porque eu estava a ver que eles vinham agarrar-me) foi o que me saiu.

Enfim, houve ali um impasse de alguns segundos. Eles a olharem para mim, a decidirem o que fazer, e eu a olhar para eles, com os espinhos eriçados. Até que ponderei:

Rute, tu tens de ver o Museu. É importante que vejas o Museu. Não podes ser expulsa.

E então virei-me novamente para os cartazes e ignorei os funcionários. Guardei a máquina, pu-la novamente atrás das costas, e fingi estar a ler muito atentamente os cartazes, com os funcionários todos a olharem para mim, desconfiados. Eles acabaram por ir-se embora. O Museu esteve vazio durante estes minutos, mas entretanto começaram a chegar mais malais. E veio então um responsável falar comigo. Aproximou-se perigosamente dos meus espinhos, a poucos centímetros de mim, e tentou acalmar o bicho. Num português corretíssimo pediu desculpa pelo comportamento dos funcionários e levou-me ao computador da biblioteca ver os textos todos disponíveis. O ouriço foi baixando os espinhos. O ouriço sentou-se e experimentou teclar no computador, na página oficial do Museu, e descobriu muitos textos disponíveis. Está tudo aí, disse-me o responsável. Os espinhos baixaram completamente. Tenho toda a informação disponível, não preciso de tirar fotos aos textos dos cartazes. Está bem – acedi.

E o ouriço continuou a visitar o Museu, já com os espinhos guardadinhos. Voltaram todos aos seus lugares e restaurou-se a calma no Museu da Resistência, em Díli.

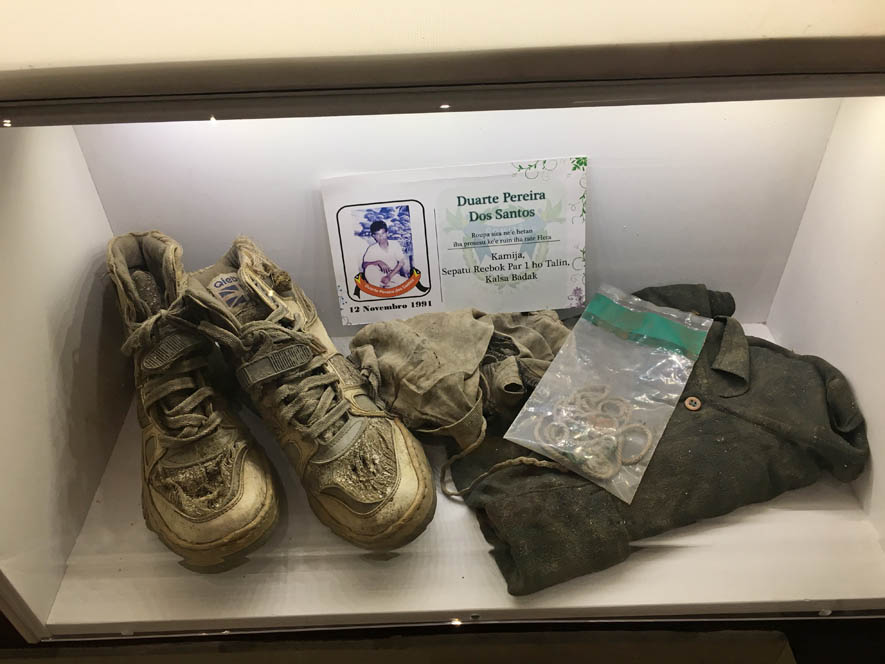

Para cúmulo vejo os malais todos a tirarem fotos com os smartphones, descaradamente. Ai… então também tiro. E efetivamente estas fotos seguintes foram tiradas em silêncio, sem cliques de máquinas, com o meu smartphone, sem flash, claro. Ninguém disse nada aos outros malais nem a mim. Acho que nem deram conta. Continuo sem perceber que segredo é este que não pode ser fotografado, mas pronto. Na internet há fotos do interior do Museu por todo o lado.

Os primeiros anos após a invasão podem ser divididos em três períodos: a fuga da população civil para as montanhas; as campanhas do exército indonésio que forçaram gradualmente a população civil a descer das montanhas; e o aprisionamento da população civil em campos depois de terem regressado das montanhas.¹

1º – Fuga para as montanhas

As testemunhas falaram das notícias que tinham recebido sobre a invasão militar indonésia de Díli, em Dezembro de 1975, e de como demorou meses e, em alguns casos, mesmo mais de um ano para os militares chegarem às áreas rurais. A população nas vilas e nas aldeias fugia para as montanhas à medida que o exército se aproximava das diferentes localidades.

“No decorrer da invasão militar indonésia a Díli, em 7 de Dezembro de 1975, antes do Natal, havia pessoas de Díli que tinham regressado a Laclo. Estas diziam-nos que “os militares indonésios tinham entrado em Díli e morto muitas pessoas. Eles mataram muitas pessoas e utilizaram tanques para tirarem tudo o que a população possuía.” Nós ouvimos esta informação e pensámos “em vez de ficar aqui e deixar que o inimigo nos destrua, é melhor fugir para o mato.” Nós tínhamos esperança que a assistência do mundo exterior chegasse rapidamente…” – Manuel Cárceres da Costa, Laclo, Manatuto.

Os testemunhos falaram de modo consistente sobre o período inicial nas montanhas como sendo uma época em que as comunidades foram capazes de subsistirem sozinhas. A comida era trazida para as montanhas; comités de mulheres e jovens organizados eram treinados nas práticas de agricultura e em cuidados de saúde. De forma geral, isto parece ter durado para a maioria das comunidades até 1977. O Sr. Gilman dos Santos, antigo trabalhador da agência norte-americana Catholic Relief Services (CRS), deu o seguinte testemunho:

“Entre 1975 e 1977, a situação alimentar no mato não era má. As pessoas podiam movimentar-se e cultivar de acordo com a época. Os militares indonésios apenas controlavam as terras nos distritos e sub-distritos, apesar de existirem confrontos nas montanhas”.

Mas à medida que os testemunhos repetiram as suas histórias sobre a escalada das campanhas militares indonésias, a vida nas montanhas foi-se tornando insuportável para a grande parte da população civil. A CAVR [Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste – para mais detalhes ver a crónica 67] ouviu testemunhos sobre as campanhas horrendas de bombardeamentos sobre as montanhas centrais de Kablaki e sobre a cordilheira montanhosa a leste do Matebian, em 1978, e em outras áreas, tais como Laclo. Ouviu sobre as campanhas de cerco, usando bombardeamentos aéreos e pelo mar e a queima de mato e de plantações, como forma de cercar as populações civis. Manuel Cárceres da Costa falou das terríveis perdas humanas desse tempo:

“Todos os dias os aviões voltavam para bombardear, todas as tardes quando precisávamos de cuidar das colheitas, os aviões regressavam. Milhares e milhares morreram, morreram de fome, morreram sem medicamentos, morreram das bombas que caíram sobre nós”.

Um padrão emergiu das comunidades constantemente em fuga, ao serem primeiro pilhadas pelos militares indonésios. Com a morte dos animais, a destruição das colheitas, cujo cuidado não era possível, e o stock de alimentos a diminuir, as pessoas começaram a morrer.

A Sr.ª Merlindi da Conceição, do distrito de Liquiça, falou com dignidade:

“As operações dos militares indonésios controlaram as áreas onde estávamos… nós escapámos para o mato na zona à volta de Tehiu, vila de Hatuquesi… A 5 de Maio de 1976, a minha avó, Maria Correia dos Santos, morreu no mato devido à falta de comida e à doença, pois não havia medicamentos… a vila de Hatuquesi enfrentava uma enorme invasão de militares… dois anos mais tarde a minha mãe, Domingas da Conceição, morreu em Daruto, de fome. Ela estava doente, mas não havia medicamentos … Um mês mais tarde, o meu irmão mais novo, Rosalino da Conceição (com 12 anos de idade) também morreu de fome… nesse tempo, no mato, apenas comíamos as folhas do feijão… três meses após a morte do Rosalino, a 26 de Setembro de 1978, a minha irmã mais nova, Elisabete (com 2 anos de idade), também morre na zona de Malaebui, em Maubara. Ela também morreu de fome”.

Quase nunca havia tempo para um enterro próprio, pois as pessoas fugiam à frente dos militares:

“… Entre aqueles que morreram, alguns havia que morriam sentados. Quando tentávamos levantá-los ou carregá-los, apercebíamo-nos que essas pessoas já estavam mortas. Outros havia que morriam a dormir. Não havia mais comida para as pessoas que tinham fugido se manterem vivas.” João Sereno (Suai, Covalima, em 1977).

Manuel Cárceres da Costa falou de ataques constantes por parte dos militares indonésios, inclusive da utilização de aviões fornecidos pelos EUA, os OV-10:

“Em Maio de 1978, a situação tornou -se ainda mais difícil. O inimigo começou a atacar a partir da fronteira… e depois em Julho de 1978, os militares começaram a cercar-nos e a destruir-nos… muitos morreram… porque tinham as pernas feridas, não podiam andar mais, mesmo bebés acabados de nascer morreram de fome. Aqueles que morreram, apenas os podíamos embrulhar em mantas e deixá-los assim mesmo. Nós não tínhamos tempo para os enterrar, pois o inimigo continuava a perseguir-nos.

… Andávamos durante a noite e, durante o dia, tínhamos de esconder-nos porque os aviões de guerra OV-10 não paravam de nos perseguir, atirando ou deixando cair bombas sobre nós, sendo que muitos amigos, familiares e outros morreram… isto continuou sem cessar…”.¹

No final dos anos 1970, dezenas de milhares de timorenses de leste, muitos deles crianças e idosos, morreram de fome provocada pela guerra.

Foto retirada de http://www.chegareport.net/, Homepage.

2º – Descer das montanhas

Os testemunhos falaram de sobreviventes, doentes e esfomeados, a descer com esforço das montanhas para se renderem aos militares indonésios entre 1978 e 1979. Gilman dos Santos, nessa altura a distribuir ajuda de emergência com a Cruz Vermelha Indonésia (mais tarde com o CRS – Catholic Relief Services), testemunhou o seguinte:

“Em 1978, a situação alimentar no mato tornou-se mais complicada, pois o exército indonésio controlava a maior parte do território, mesmo as vilas mais remotas. Este problema alimentar era confirmado pelo estado em que vinham aqueles que desciam das montanhas, estavam muito magros e doentes.”¹

3º – O aprisionamento da população civil em campos

Uma vez mais, é possível extrair padrões dos testemunhos: as pessoas desciam das montanhas em condições terríveis e quando se rendiam aos militares indonésios eram detidas em campos. Os sobreviventes chamavam-nos de “campos de concentração”. As histórias são consistentes em relatar as péssimas condições desses campos, com insuficiência de água, de alimentos ou de apoio médico. As pessoas já perto do limiar da vida, devido à fome e às doenças, eram deixadas ao abandono. Como Gilman dos Santos o descreveu:

“Os esforços dos indonésios para ajudarem nesta situação e trazerem apoio médico eram mínimos… o que estou a tentar dizer é que a maior parte das pessoas nos campos que estavam doentes, morreriam.”

O Sr. Francisco Soares Pinto deu o seu testemunho sobre as condições nos campos no distrito mais a leste, de Lautem:

“A 28 de Novembro de 1978, os militares indonésios do Batalhão 328 entraram na zona de Iliomar. Dois dias depois, estes proibiram-nos de nos afastarmos dos campos de concentração em não mais de um quilómetro… esta ordem limitou imenso a mobilidade das pessoas e nós não podíamos mais sair em busca de comida… O resultado foi que as pessoas passaram por um período de fome muito sério. Para conseguirmos sobreviver, comíamos cocos secos ou verdes… mas, passado algum tempo, deixou de haver cocos… não havia mais comida e, então, uma a uma, as pessoas morreram nos campos de concentração devido à fome. Num dia, contava-se que entre 5 a 10 pessoas morriam… De manhã à noite, podia-se ouvir as pessoas a chorar numa barraca e noutra. Nós também conseguíamos ouvir os ecos uns dos outros quando numa das barracas alguém morria e na barraca vizinha também. Numa sepultura, estavam enterrados entre 2 a 4 corpos.”

Edmundo da Cruz falou, também, das condições nos campos de Lautem, no Parlamento e em Com:

“Os militares indonésios juntaram -nos no sub-distrito do Parlamento, conjuntamente com as pessoas de Lautem. Nós ficamos no campo de concentração do Parlamento durante um ano. Durante essa estadia, sofremos muito, porque era proibido afastarmo-nos dos campos em mais de 100 metros. Como consequência, mais de 2.000 pessoas no campo sofreram de fome. Num dia, 2 a 5 pessoas morriam esfomeadas, sobretudo crianças e idosos… os militares não nos davam nada para comer…”¹

Através destes testemunhos perturbadores, tomamos conhecimento da extraordinária resistência praticada pelas comunidades. Espalhados nas montanhas sem comida e a fugir do exército indonésio, para muitos tornou-se evidente, perante o facto de terem de descer das montanhas e de se renderem, que tinham de se organizar numa resistência clandestina contra os militares indonésios. Parece também claro que quando o exército indonésio se apercebeu desses esforços, as populações civis acabaram por sofrer terríveis abusos de direitos humanos.”¹

Ajuda de emergência limitada e tardia

Os sobreviventes falaram da diferença nas suas vidas nos campos controlados pelo exército indonésio quando a Cruz Vermelha Internacional pôde entrar e distribuir alimentos e medicamentos em 1979. Em Ataúro, em Metinaro, nos arredores de Díli, e em Lautem, no leste, testemunhas falaram sobre a importância desta assistência. O Sr. Gilman dos Santos trabalhava na altura com a agência norte-americana Catholic Relief Services, a outra única agência internacional a operar em Timor. Este deu um testemunho valioso sobre a escala e a natureza da crise humanitária nesse tempo e sobre a capacidade limitada das agências de a resolverem. No decorrer do seu trabalho com o CRS, o Sr. Gilman dos Santos viajou por todos os distritos de Timor e observou ele mesmo as condições de vida das comunidades e o papel desempenhado pelo exército indonésio.

“Em 1979, o CRS chegou. A presença de organizações internacionais em 1979 veio na sequência da terrível situação de fome em todo o país. Esta assistência chegou um ano depois do relatório sobre a visita dos Embaixadores – imaginem, um ano depois, mas ainda foi útil. Nessa altura, nunca soubemos de ninguém das Nações Unidas a visitar o território, apesar de estarmos num imenso conflito Eu quero dizer que a assistência humanitária que chegou veio tarde, mas ainda salvou muitas pessoas. Foi tardia porque Timor estava fechado. Nem mesmo civis indonésios sabiam o que se estava a passar aqui. Os jornalistas indonésios, ou os jornalistas internacionais, não podiam relatar sobre o que se estava a passar aqui. Nós não podíamos sequer telefonar para outras partes da Indonésia. Era muito fechado, muito fechado e vigiado de perto pelo exército indonésio. Devido a este controlo rigoroso, o CRS deixou Timor ao fim de cinco anos.”

O Sr. dos Santos disse que o CRS trabalhava sete dias por semana, muitas vezes entre 16 a 18 horas por dia nos primeiros seis meses da operação, na tentativa de fazer chegar alimentos às comunidades. Ele distribuiu alimentos aos “campos de concentração” e falou da atitude obstrutiva da maior parte dos militares. “Para viajar apenas entre Díli e Baucau, tínhamos de parar 13 vezes em cada um dos comandos de distrito e sub-distrito, para que verificassem os nossos documentos. Nós já tínhamos 26 assinaturas, mas eles queriam ainda mais… havia alguns militares que eram prestáveis, em Vemasse, por exemplo, e em Turiscai e Alas… Para superar os problemas com os militares, nós dizíamo-lhes que os alimentos tinham vindo da América. Mostrávamo-lhes a bandeira dos EUA nos pacotes e os soldados indonésios tinham muito medo dos americanos. Ficamos surpreendidos com isto porque pensávamos que estes trabalhavam com eles… os soldados tiveram medo quando lhes dissemos que era da América…

Previamente o Sr. dos Santos tinha falado dos problemas de corrupção no exército em relação à distribuição dos alimentos financiados pelo governo:

“Ouvíamos frequentemente, ou víamos com os nossos próprios olhos, os militares a vender a ajuda alimentar a lojas ou àqueles que a podiam pagar”.

Questionado pelo Presidente da CAVR, o Sr. Aniceto Guterres Lopes, se o CRS foi capaz de distribuir ajuda humanitária de uma forma politicamente neutra ou se obedeciam a restrições, o Sr. dos Santos replicou:

“O CRS apenas podia distribuir alimentos às pessoas a viver em áreas controladas pelas TNI. Não podíamos distribuir alimentos às pessoas nas montanhas. As TNI não queriam que fossem distribuídos alimentos às pessoas nas montanhas, porque pensavam que dessa maneira podiam forçá-los a descer e a renderem-se…

O Sr. dos Santos elogiou a ajuda dada pela Igreja timorense e, elogiou, em particular, o Padre Locatelli, de Fatumaca, que “deu uma grande ajuda na parte leste”.

Pat Walsh, antigo Director da Secção de Direitos Humanos do Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), falou do clima internacional que se vivia nessa altura:

“Nessa altura, a campanha da Indonésia para integrar Timor-Leste estava a correr mal, tanto em Timor-Leste , como a nível internacional. Devido sobretudo à brutalidade e à violência da intervenção do exército indonésio, um grande número de pessoas tinha fugido para as montanhas… apesar de ser em maior número e ter equipamento superior, a Indonésia tinha falhado em derrotar a Fretilin a nível militar. Este fracasso em assegurar uma conquista rápida e total e em ganhar os corações e as mentes dos timorenses foi rodeado de recuos diplomáticos a nível internacional, com o assunto a atrair a atenção das Nações Unidas, do Congresso americano e de outros fóruns internacionais. Isto era profundamente embaraçoso, tanto para Jacarta, como para os seus principais aliados, que tinham sempre sublinhado a importância de um controlo rápido com pouca visibilidade pública…”

Pat Walsh referiu que as estatísticas indonésias de defesa obtidas pelo ACFOA nessa altura mostravam que mais de 300.000 timorenses estavam a viver em campos controlados desde Dezembro de 1978.

Pat Walsh também falou da reação complexa por parte da Igreja católica:

“Havia uma espécie de divisão de opiniões na Igreja católica em Timor-Leste. Muitas pessoas em Timor-Leste aderiram à Igreja, e Dom Martinho Lopes e, depois, Dom Carlos falaram corajosamente pela população. Mas nas minhas visitas a Nova Iorque e ao Vaticano em 1980 e em visitas frequentes a representantes do Vaticano em Jacarta, ficou claro que as preocupações dos líderes locais da Igreja eram subservientes ao que é conhecido nos estados-nação pelo interesse nacional. Ou seja, a Igreja estava preocupada com a sua relação com o Islão, em geral, e com a Indonésia, em particular.”¹

O exército indonésio achava que poderia ganhar o controle do país em menos de duas semanas. Mas no final de dezembro de 1975, tendo em vista a extensão da resistência, teve que elevar o número de tropas para 25.000, ou um soldado para 28 habitantes. As FALINTIL (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste) podiam contar com 30.000 pessoas muito familiarizadas com um país onde as estradas ruins e o início da estação chuvosa atrasaram o progresso do inimigo.

No final de 1976, a maioria da população havia fugido para as montanhas. O exército indonésio controlava apenas as estradas principais e fora forçado a aumentar sua presença para 40.000 homens.

O exército indonésio forçou a população a descer das montanhas, e em dezembro de 1978 admitiu ter internado 372.900 timorenses (60% da população) em 150 campos.

No final de 1979, após a morte ou captura de líderes-chave, para não mencionar a perda de 80% dos seus soldados e 90% dos seus equipamentos, o movimento de resistência pareceu estar esmagado. Tudo o que restou foram pequenos grupos espalhados por todo o país, sendo Xanana Gusmão um dos últimos líderes a ter evitado a captura pelo exército de ocupação.

No início dos anos 1980, as forças timorenses eram demasiado pequenas para travar uma guerra frontal. Em vez disso, assumiram a forma duma guerrilha móvel. Foram estabelecidas várias áreas de ação: no centro, no quadrângulo formado pelas cidades de Ermera, Liquiçá, Aileu e Díli, foram realizadas operações surpresa, como o ataque ao serviço de radiodifusão indonésia em Díli em Janeiro de 1980. Mas as forças de resistência estavam localizadas principalmente na parte leste do país, onde a maioria das ofensivas militares era conduzida.

Diante do fracasso das grandes ofensivas militares indonésias, o exército indonésio pediu ao coronel Purwanto para negociar com a resistência em março de 1983. As posições eram irreconciliáveis. Os militares indonésios queriam negociar a rendição da guerrilha. A delegação da FRETILIN, liderada por Xanana Gusmão, estava apenas disposta a aceitar o princípio de um governo “transitório” da Indonésia, com uma força de manutenção da paz da ONU, até que pudesse ser realizado um verdadeiro referendo sobre a autodeterminação.

Este impasse nas negociações permitiu a declaração dum cessar-fogo temporário entre ambos. Na frente internacional, o governo indonésio poderia argumentar que o problema estava em vias de ser resolvido. Mas também permitiu que a resistência, ainda relativamente fraca, restabelecesse contactos entre grupos dispersos e repensasse a sua organização.

O exército indonésio quebrou unilateralmente o cessar-fogo em agosto de 1983, com o lançamento duma operação destinada a limpar o que restava das forças rebeldes. Altamente móvel nesta altura, a resistência armada, composta por 6.200 combatentes divididos em dez unidades, conseguiu evitar os confrontos. Conseguiu mesmo inverter a situação, atacando vários comboios do exército indonésio, permitindo-a rearmar-se e levando os chefes do exército em Jacarta a abandonarem as operações em grande escala durante dois anos. Aproveitando a sua vantagem, a resistência realizou vários ataques no final de 1985. No espaço de dez meses, as FALINTIL realizaram 50 ataques. Em resposta, os militares indonésios lançaram uma operação destinada a acabar definitivamente com a resistência. Quarenta mil soldados foram obrigados a capturar Xanana Gusmão. Todavia, apesar do enorme apoio aéreo, os ataques às montanhas Matabéan e Kablaki não resultaram na sua captura. Entretanto, as FALINTIL, utilizando informações fornecidas por timorenses infiltrados no exército de ocupação, conseguiram vários sucessos, incluindo a libertação da cidade de Viqueque por alguns dias em outubro de 1986. Naquela época, enquanto a comunidade internacional via Timor-Leste como um “causa perdida”, Xanana Gusmão oferecia à juventude do país uma escolha simples: “uma pátria ou morte”. A grande força do exército da resistência foi nunca usar a violência contra civis, mesmo contra os transmigrantes indonésios, que começaram a chegar ao território em 1980, e que somavam cerca de 85.000, ou 9% da população, no final do período da ocupação indonésia. Em dezembro de 1987, o general Murdani, um dos iniciadores da invasão, reconheceu aos repórteres que seriam necessários anos para derrotar um movimento de guerrilha tão bem estabelecido.

Em 1989, a resistência não estava em posição de conseguir uma derrota militar e – com um punhado de grupos de apoio – a maioria dos atores da comunidade internacional continuava a fechar os olhos à situação. Mário Carrascalão, que aceitou o cargo de governador durante a ocupação indonésia, denunciou as más condições de vida em Timor-Leste no parlamento indonésio. Também destacou a contradição em proibir estrangeiros de viajar para Timor-Leste quando o território estava ocupado há 14 anos e o exército afirmava que a situação havia sido “normalizada”. O encerramento total foi ainda mais difícil de sustentar quando o papa João Paulo II quis visitar a Indonésia no final do ano. Impedi-lo de visitar o que Jacarta reivindicou como a sua “província” mais católica teria sido reconhecer a magnitude da resistência timorense. O general Suharto, portanto, aceitou uma abertura parcial de metade dos distritos do país. Isto ofereceu novos meios de ação à população – e especialmente aos jovens. Em Outubro de 1989, apesar da presença maciça da polícia, os manifestantes desdobraram bandeiras nacionalistas em frente à imprensa internacional durante a visita papal a Díli, levando à prisão de cerca de 40 jovens. Três meses mais tarde, em Janeiro de 1990, outros protestos foram duramente tratados durante a visita a Díli por John Monjo, embaixador dos EUA na Indonésia, iniciando-se uma prática sistemática de prejudicar todas as visitas de delegações estrangeiras, com risco de vida dos manifestantes. Mas a maioria dos timorenses aguardavam a chegada duma delegação parlamentar portuguesa, marcada de 4 a 16 de Novembro de 1991. Em 1989, Xanana Gusmão ordenou às pessoas que restringissem as operações militares para evitar serem comprometidas. Conscientes da dificuldade em manter o controlo da situação, os militares indonésios reforçaram as suas condições a ponto de se tornarem inaceitáveis, levando Portugal a suspender a visita da delegação.

Em meados da década de 1990, mais de vinte anos após a invasão militar, o despertar da comunidade internacional não foi acompanhado pelos líderes das principais instituições internacionais ou dos poderes políticos globais. Mesmo o Prémio Nobel da Paz, outorgado em Outubro de 1996 a Carlos Filipe Ximenes Belo, bispo de Díli, e José Ramos-Horta, representante de Timor-Leste na ONU, não provocou qualquer reação do Conselho de Segurança da ONU nem obrigou a Indonésia a pôr termo à sua ocupação ilegal.

Em última análise, foi a crise asiática que desencadeou uma mudança profunda na situação, com início em 1997. Em maio de 1998, dez meses após o início da crise, a economia indonésia, enfraquecida pela corrupção e pelo nepotismo, mostrou a extensão de sua fragilidade, quando foi revelado que dois terços dos indonésios viviam abaixo da linha da pobreza. Depois de serem atacados pelos militares, os estudantes indonésios ocuparam o parlamento em Jacarta, forçando o general Suharto a renunciar após 33 anos no poder. O seu vice-presidente, Jusuf Habibie, sucedeu-o a 20 de maio de 1998. A 9 de junho, o novo presidente propôs um “status especial” para Timor-Leste. Seis dias depois, 15.000 estudantes timorenses tomaram as ruas de Díli para exigir um genuíno referendo sobre a autodeterminação, e a libertação de Xanana Gusmão. Durante o mês seguinte, 65.000 indonésios, a maioria transmigrantes, fugiram do país.²

E chegamos então ao referendo de 30 de Agosto de 1999, no qual foi dado aos timorenses o poder de escolha duma maior autonomia dentro da Indonésia ou a independência. (Ver crónica 71 para restantes detalhes).

Prisão e Julgamento de Xanana Gusmão

Capturado em Díli, no dia 20 de Novembro de 1992, um ano depois do Massacre de Santa Cruz, Xanana Gusmão é interrogado pelo general Tri Sutrisno, comandante-em-chefe das Forças Armadas indonésias:

Xanana Agora, Xanana pode morrer. Já disse que posso ir para a cadeia toda a vida, sofrer choques elétricos e torturas mas a questão principal aqui é a consciência do povo.

Gen. Tri Sutrisno Não haverá paz se continuarem a lutar e a maioria do povo de Timor Oriental considera que a integração foi um sucesso.

Xanana Se eu conduzi uma luta de resistência até agora, não serei eu que diria que a maioria do povo deseja a integração. A forma como se passou a integração não é juridicamente válida.

Gen. Tri Sutrisno Creio que o povo de Timor Oriental já é livre. Timor Oriental tornou-se parte integrante da Indonésia.

Xanana Luto porque as leis internacionais conhecem o meu direito.

Levado perante um tribunal indonésio, em Março de 1993, Xanana Gusmão afirmou:

Eu sou Kay Rala Xanana Gusmão, o líder da Resistência Maubere contra a cobarde e vergonhosa invasão de 7 de Dezembro de 1975 e a criminosa e ilegal ocupação militar de Timor-Leste desde há 17 anos.

Rejeito a competência de qualquer tribunal indonésio para me julgar, e, muito menos, a jurisdição deste tribunal, implantado à força das armas e do crime, na minha pátria, Timor-Leste.

O irreversível não é o que se impõe neste momento, seja ele curto ou longo, pela força das armas. O irreversível é a correção que a história faz dos erros dos ambiciosos, dos crimes dos ditadores, das atrocidades colonialistas.

Condenado a prisão perpétua, mais tarde comutada para uma pena de 20 anos, é transferido para a prisão de delito comum de Semarang, na Indonésia, sendo depois transferido para a prisão de Cipinang, reservada a presos políticos. Daí dirige as atividades da Resistência, coordenando a luta no interior do país e as atividades diplomáticas no exterior.

Em Abril de 1998, na Convenção Nacional Timorense na diáspora, que estabeleceu o Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT), Xanana Gusmão foi reafirmado por aclamação como líder da Resistência Timorense e Presidente do CNRT.

No seguimento de pressões internacionais cada vez mais fortes relativamente à libertação de Xanana Gusmão, Kay Rala Xanana Gusmão foi transferido, a 10 de Fevereiro de 1999, para uma casa-prisão em Salemba, na parte central de Jacarta, de onde será libertado a 7 de Setembro desse ano, na sequência da vitória retumbante da Resistência Timorense no Referendo de 30 de Agosto.

Aqui sou abordada por três estudantes de inglês. Um curso de seis meses, explicaram-me. O rapaz é de Manatuto, e as raparigas são de Viqueque e de Same. Três terras onde pedalei. Pediram para me fazerem uma entrevista em inglês para praticarem. Eu disse-lhes que daqui a uma hora tenho de ir para o aeroporto e que temos de ser rápidos, mas acedi. Fizeram a entrevista, com as perguntas que lhes ocorreram ali no momento, e gravaram com o telemóvel.

Cá está o ouriço, mas agora com os espinhos baixos. Quando estavam eriçados, no Museu, nem a rapariga poderia estar ali junto a mim, teria de afastar-se, senão já estaria seriamente ferida. Estou muito à paisana, hoje – nem capacete nem calções de ciclismo. E cabelo solto. Só as luvas me traiem.

O motociclista da direita está curioso comigo. Então?… Estou aqui tão bem comportada, parada no semáforo vermelho, no meio das motas… (Até parece que não posso agarrar na bicicleta, subir o passeio e continuar viagem sem ligar a semáforos nenhuns… A liberdade duma bicicleta é extrema. Mas agora não, agora obedeço pacientemente ao semáforo, na estrada, e o motociclista mira-me, curioso).

Por esta altura já ando meio perdida; tenho de ir para o apartamento, onde o Valério me espera, mais as bagagens, para irmos para o aeroporto. Ainda vou trocar de roupa. Perguntei onde fica o Cemitério de Santa Cruz. A partir dele sei orientar-me até ao apartamento. E descobri que estava a ir em direção oposta. É maravilhoso, o meu sentido de orientação.

Cemitério de Santa Cruz à esquerda. Estou no bom caminho. Ainda fiz 8 km de bicicleta em Díli!

¹ “Relatório de actividades Junho – Julho de 2003”. Comissão Acolhimento, Verdade e Reconciliação (CAVR). Páginas 16 a 22. Documento online consultado a 3 Março 2019,

<http://www.cavr-timorleste.org/updateFiles/portuguese/Piers%20Pigou.pdf>

² Frédéric, Durand (2011, 14 Outubro) “Three centuries of violence and struggle in East Timor (1726-2008)”. Página consultada a 3 Março 2019,

<https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/three-centuries-violence-and-struggle-east-timor-1726-2008>